👉Le 3 avril 2024, la Cour de Cassation a jugé que le bénéfice des activités sociales et culturelles du CSE ne pouvait être subordonné à une condition d’ancienneté.

Aussi, les entreprises ayant instauré un tel critère doivent revoir leur politique d’attribution des ASC.

⏳L’URSSAF octroie un délai de 18 mois aux entreprises pour se mettre en conformité, soit jusqu’au 31 décembre 2025.

Cette tolérance n’est applicable qu’au regard des cotisations.

Le salarié peut donc solliciter le bénéfice des ASC même si un critère d’ancienneté l’exclut a priori.

👀Attention : à compter de 2026, en cas de contrôle, l’URSSAF pourra procéder à un redressement de cotisations.

L’employeur peut, à tout moment au cours de l’arrêt de travail, faire procéder à une contre-visite médicale portant sur la réalité de la maladie, la durée de cet arrêt et la présence du salarié à son domicile.

Le salarié ne peut pas s’opposer à cette contre-visite sauf à risquer de perdre le droit aux indemnités complémentaires versées par l’employeur.

👉Par décret du 5 juillet 2024, l’encadrement juridique de cette contre-visite médicale a été précisé.

❗️Seuls les salariés bénéficiant d’une indemnisation complémentaire par leur employeur peuvent être soumis à une contre-visite médicale.

La visite peut avoir lieu, au choix du médecin désigné librement par l’employeur, soit au domicile du salarié ou lieu de repos communiqué par ce dernier ; soit au cabinet du médecin sur convocation.

Si la visite se tient au domicile du salarié ou au lieu de repos, ni le médecin, ni l’employeur n’ont l’obligation d’informer le salarié de la contre-visite médicale à intervenir.

Néanmoins, celle-ci ne peut être réalisée que durant les horaires de présence obligatoire ⏰du salarié à son domicile.

ℹ️ Pour rappel, lorsque le salarié s’est vu prescrire un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit communiquer à son employeur les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer.

A l’issue du contrôle, le médecin informe l’employeur et la CPAM du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt ou de l’impossibilité de procéder au contrôle notamment du fait de l’absence du salarié au moment de la visite.

L’employeur doit alors immédiatement informer le salarié des conclusions du médecin.

Quelles sont les conséquences des conclusions du médecin ?

✅ Soit, il valide l’arrêt de travail – dans ce cas, l’employeur poursuit le versement des indemnités complémentaires ;

✅ Soit, il valide l’arrêt de travail ❌ mais pas sa durée – dans ce cas, l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires à compter de la date de reprise fixé par le médecin mandaté ;

❌ Soit, il constate que le salarié est apte à travailler ou que la visite n’est pas possible – dans ce cas, l’employeur cesse de verser les indemnités complémentaires (attention, ce versement ne cesse que pour l’avenir – pas de rétroactivité pour la période antérieure au contrôle).

Dans ce cas, le salarié ne peut pas être sanctionné s'il respecte la durée de l'arrêt de travail prescrit initialement.

En tout état de cause, le salarié peut contester les conclusions du médecin en sollicitant une expertise médicale devant la section des référés du Conseil de prud’hommes.

⚠️ Si le salarié est prolongé après une contre-visite médicale, l’employeur doit reprendre le versement des indemnités complémentaires.

Pour en savoir plus : https://lnkd.in/eADWQuiy

hashtag#conseil hashtag#avocat hashtag#entreprises hashtag#droitsocial hashtag#arrêtdetravail hashtag#indemnites

📽 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 2 : Les salariés arrêtés depuis au moins un an au terme de la période d'acquisition des congés payés.

📽 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟏 : Les salariés arrêtés depuis moins d'un an au terme de la période d'acquisition des congés payés.

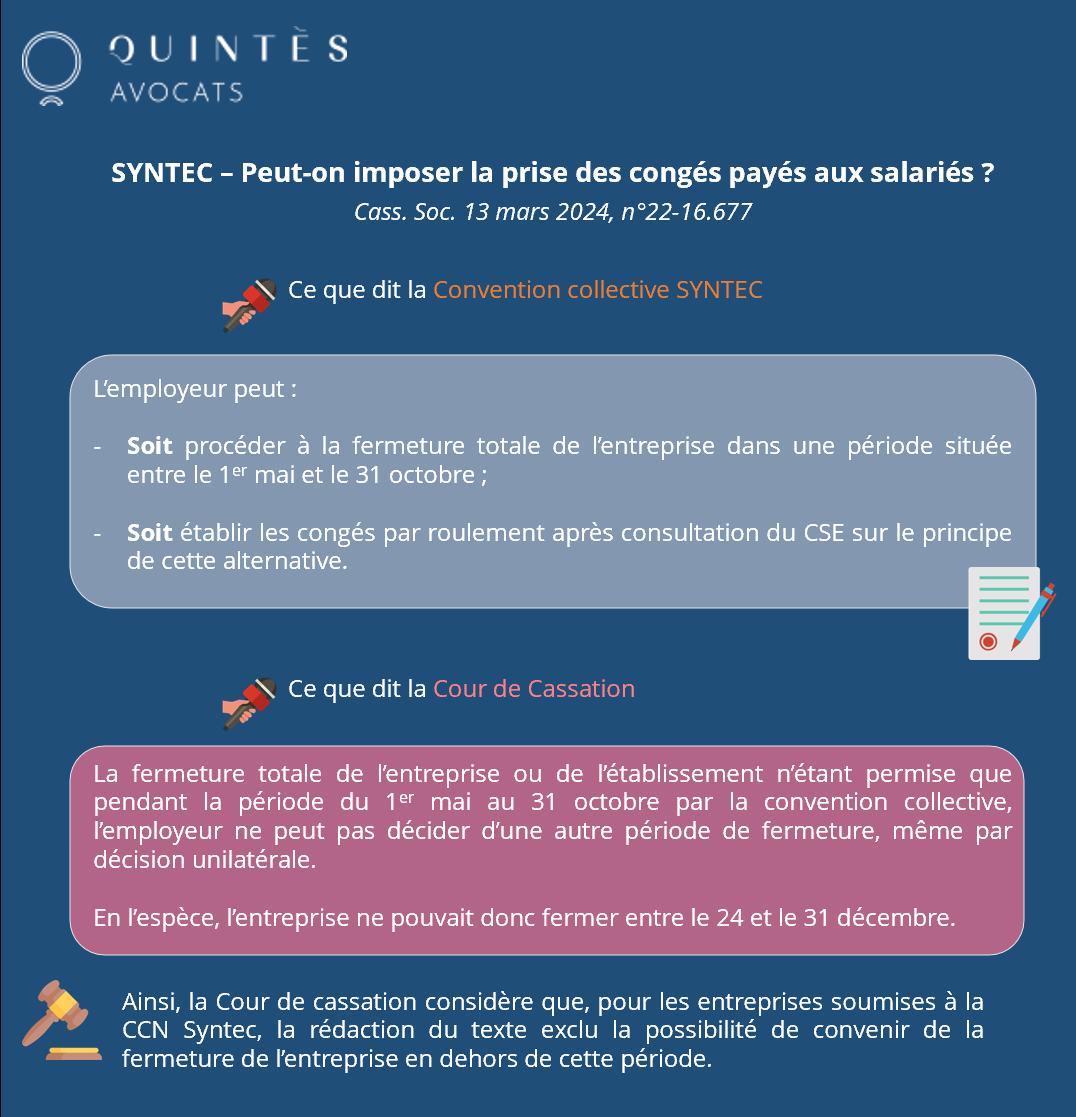

Peut-on imposer la prise des congés payés aux salariés ?

La Cour de Cassation répond à cette interrogation dans un arrêt du 13 mars 2024 (n°22-16.677) s'agissant de la Convention collective SYNTEC.

Elle rappelle que la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'étant permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre par la convention collective, l'employeur ne peut pas décider d'une autre période de fermeture, même par décision unilatérale.

Découvrez ci-après une infographie relative à la computation des délais en matière de période d'essai et de préavis.

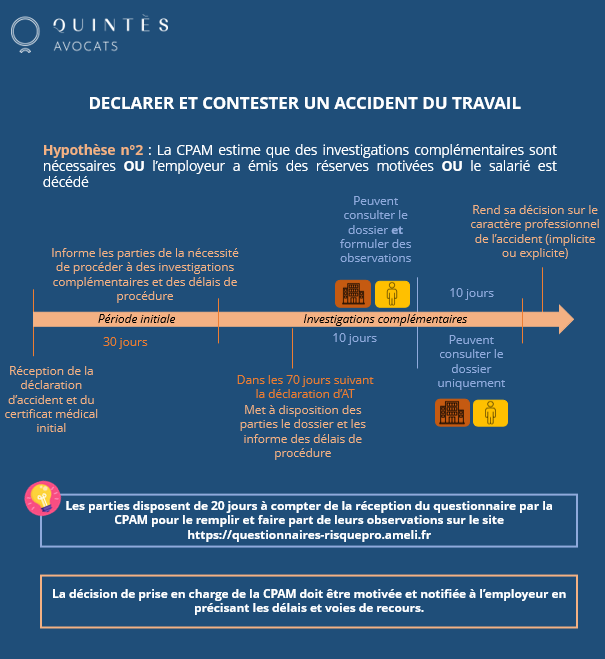

Comment déclarer et contester un accident du travail ? (AT)

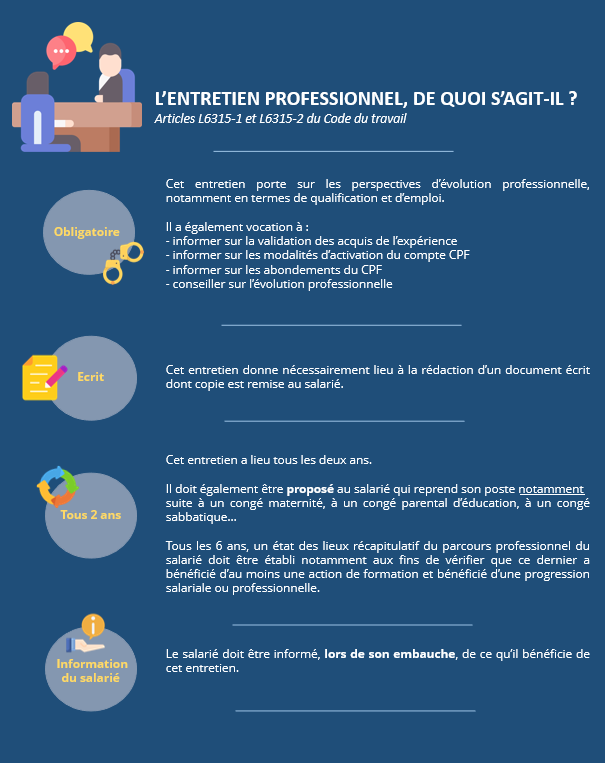

L'entretien professionnel est obligatoire tous les deux ans.